Аннотация. Обоснование. В современном мире проблема травматизма приобретает всё более острый и значимый характер. Очень часто травмы являются причиной инвалидности людей и в дальнейшем оказывают продолжительное негативное воздействие на состояние здоровья человека. Среди различных видов травм особое внимание заслуживают повреждения костной ткани, в том числе переломы длинных трубчатых костей.

Целью исследования являлась оценка влияния неинвазивной дистанционной электромагнитной терапии на заживление переломов у крыс. Материалы и методы исследования.

Исследования проводились на базе ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии» на 48 белых нелинейных самцах крыс в соответствии с биоэтическими нормами данного учреждения и общими этическими принципами проведения экспериментов на животных, согласованными с положениями «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей» (2003).

Животные были разделены на две группы. Всем крысам была проведена операция по созданию дефекта перелома большеберцовой кости без смещения. Группы были размещены в разных помещениях, стоящих друг от друга на значительном расстоянии. Для опытных животных использовали аппарат с электромагнитной терапией.

Результаты и их обсуждение. Морфо-биохимический анализ крови показал, что в опытной группе происходит снижение общего количества лейкоцитов, повышение эритроцитов и тромбоцитов на всех этапах исследования. А также достоверное повышение ионизированного кальция в крови на последней неделе проведения эксперимента. По результатам рентгенологических исследований у животных из экспериментальной группы перелом полностью зажил на неделю раньше, чем у животных из контрольной группы. В то время как у контрольных особей процесс заживления занял 30 дней, у животных из опытной группы он завершился уже через 23 дня.

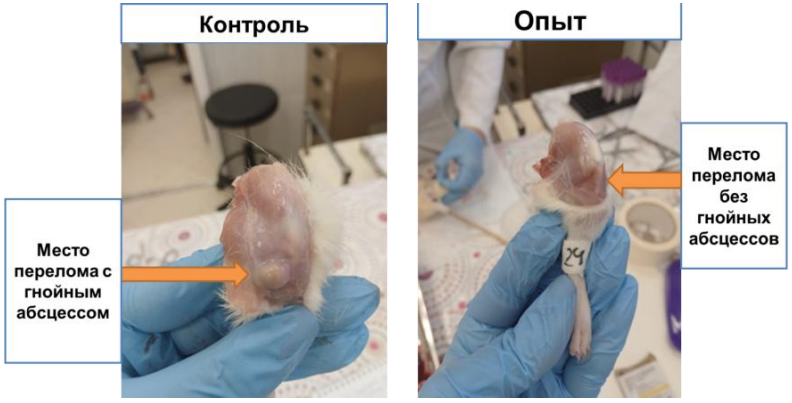

Выводы. Наши данные указывают на более эффективное протекание процессов заживления ран и срастание костных тканей после хирургического вмешательства с отсутствием гнойных абсцессов под воздействием электромагнитной терапии.

Ключевые слова: неинвазивная электромагнитная терапия, слабые импульсные неионизированные нетепловые электромагнитные поля, ЭМП, ПЭМП, перелом костей, костная ткань, морфобиохимический анализ крови, Гц.

Введение. В современном мире наблюдается стремительное увеличение числа случаев травматизма, который становится одной из ключевых социальных проблем, приводя к инвалидизации значительной части населения [9]. Особое внимание следует уделить военным конфликтам, которые являются одной из главных причин травматизма в глобальном масштабе. Войны приводят к множественным ранениям, инвалидности и гибели людей, а также оказывают долгосрочное негативное воздействие на психическое и физическое здоровье выживших [17]. Согласно статистическим данным, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает до 250 000 человек. Кроме того, около 10 миллионов человек получают серьёзные травмы. Значительную долю повреждений опорно-двигательного аппарата занимают переломы длинных трубчатых костей [3].

В настоящее время, общепринятыми являются несколько вариантов их лечения, главная цель которых – сопоставление и жесткая фиксация костных отломков [13]. Консервативные мероприятия решает эту задачу посредством скелетного вытяжения, однако, в ряде случаев, добиться анатомически точного сопоставления костных структур этот метод не позволяет. Смысл хирургического вмешательства заключается в открытой репозиции костных отломков с их фиксацией спицами Киршнера, пластинами с ограниченным контактом, винтами и другими металлоконструкциями. Данные методики абсолютно обеспечивают сопоставлением костных отломков, но имеют ряд недостатков [16].

Во-первых, это хирургическая операция со всеми сопутствующими анестезиологическими рисками; во-вторых, в ходе этих вмешательств разрушается надкостиница, что нарушает перистальное и внутрикостное кровоснабжение; в-третьих, наложение фрезевых отверстий, использование интрамедуллярных металлических конструкций приводит к разрушению костного мозга и может стать причиной развития остеомиелита [2].

Современное развитие медицины предлагает новые усовершенствованные аппараты, металлоконструкции, фиксирующие устройства, но суть лечения остается прежней – жёсткая, управляемая фиксация места перелома, возможность ранней активизации пациента и функциональной активности конечности [1]. Поэтому разработка средств ускоряющих срастание переломов, улучшающих местное кровоснабжение, которые будут способствовать более раннему удалению фиксирующих устройств и профилактики гнойных осложнений — является актуальной задачей современной травматологии.

В литературе и клинической практике существует множество исследований, посвящённых влиянию различных методов терапии на заживление переломов, включая ультразвуковую, ударно-волновую, лазерную и электромагнитную терапию [7]. Некоторые исследователи сообщают об ускорении заживления переломов при воздействии крайне низких частот электромагнитных полей (ЭМП) в диапазоне от 1 до 300 Гц. Однако этот эффект оказался не однозначным [10, 12]. Существуют работы, в которых авторы указывают на отсутствие какого-либо влияния или даже отрицательное воздействие изучаемого поля на регенерацию костной ткани [18]. Поэтому целью нашего исследования являлось оценить влияние неинвазивной дистанционной электромагнитной терапии на заживление переломов у крыс.

Материалы и методы исследования.

Исследование проводились на базе ФГБНУ «Научноисследовательский институт общей патологии и патофизиологии» на 48 белых нелинейных самцах крыс, весом 230-250 г. в соответствии с биоэтическими нормами данного учреждения.

До проведения операций животных разделили на две группы – контроль (24 животных) и опыт (24 животных). Всем крысам была проведена операция по созданию дефекта перелома без смещения костей задней правой конечности.

После наркотизации крыс на задней правой конечности в области большеберцовой кости был проведен оперативный доступ длиной 1 см. Мышцы были раздвинуты без травмирования для более широкого доступа кости. В области проксимального эпифиза большеберцовой кости был произведен надрез кости без смещения и обломков. Затем операционная рана была ушита узелковым швом, не рассасывающимся материалом (рис. 1).

После проведения операций животные содержались по одной в пластиковых клетках на подстилке из крошки (фракция II – 3-6 мм) из стержня кукурузы («Золотой кот», Россия). Имели свободный доступ к корму и воде, в кормлении использовали полнорационный комбикормом по ГОСТ Р 50258-92, обменная энергия которого не менее 307 Ккал/100 г. Световой режим: 12 час – свет, 12 час – темнота, температура воздуха – в пределах 19-25 °C, относительная влажность – 50-70 %. При проведении научных исследований придерживались требований биоэтики согласно Национальным «Общим этическим принципам экспериментов на животных», соответствующим положения «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которые используются для экспериментальных и других научных целей» от 18 марта 1986 г. [6].

Группы были размещены в разных помещениях, стоящих друг от друга на значительном расстоянии. Для обработки животных из опытной группы использовали аппарат неинвазивной электромагнитной терапии «ТОР» по ВЕМП.941523.001ТУР зарегистрирован, как медицинское изделие, за номером № РЗН 2021/15459 в РОСЗДРАВНАДЗОРе МИНЗДРАВа РФ 23 сентября 2021 года в импульсном режиме в 20.00, 02.00, 08.00 каждый раз по 5 минут на протяжении 14 дней. Принцип действия основан на использовании слабого электромагнитного излучения, непрерывно индуцируемого импульсами высокого напряжения на электродах возбудителя импульсного электромагнитного поля для воздействия на человека. Противопоказания при использовании данной электромагнитной терапии отсутствуют. Возможные побочные воздействия при использовании электромагнитной терапии не выявлены. Забор проб крови для анализа и ампутацию лапок у животных проводили в 4 этапа на протяжении 30 дней всего эксперимента. Животные выводились по 6 штук из каждой группы путем декапитации.

После осмотра, все отобранные образцы лапок были отправлены на рентгенологические исследования. Рентгенологические исследования проведены на базе ветеринарной клинике «ВетАМ-СВ». В рентгенологическом кабинете установлен рентгенологический аппарат Арман 10Л6-01+оцифровщик STRIX. Образцы лапок рентгенографировали в латеральной проекции. Полученные рентген снимки использовались для дальнейшей обработки и объективной оценки заживления кости с использованием таких критериев как сращение кости, образование мозоли, степень заживления. Исследование на наличие повреждений костей у крыс проводили по мере заживления и срастания в месте перелома. Биохимические исследования сыворотки крови на содержание ионизированного кальция проведены также на базе ветеринарной клинике «ВетАМ-СВ», в которую пробы были сразу доставлены после забора крови для дальнейшего исследования. Подсчет форменных элементов крови проводили на автоматическом гематологическом анализаторе DF-50 (КНР). Кровь собирали в одноразовые вакуумные пробирки типа Vacuette с антикоагулянтом К3-ЭДТА. Для статистической обработки результатов использовали программу Excel, с помощью которой выполняли расчет среднего значения (M) и среднеквадратичного отклонения (±m). Достоверность различий устанавливали по t-критерию Стьюдента, различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты и их обсуждение.

На шестой день после операции у всех животных обеих групп

(контрольной и опытной) отсутствовал отёк тканей и наблюдалось полное заживление шва. В контрольной группе у 67 % животных на поверхности шва был обнаружен небольшой струп, тогда как в опытной группе этот показатель составил 17 %. Это свидетельствует о более активном заживлении и меньшем риске образования рубцов в экспериментальной группе. На 16-й день после операции отёк тканей отсутствовал у всех животных, и шов полностью зажил. В контрольной группе у 83 % животных под кожейбыл выявлен абсцесс, тогда как в опытной группе таких случаев не зафиксировано (рис. 2).

На 23-й день после операции у животных контрольной группы был обнаружен заживший шрам с

небольшой мозолью и признаками синюшности мышц. В опытной группе у всех животных также наблюдался заживший шрам, мозоли различных размеров и отсутствие изменений в мышечных тканях.

На 30-й день после операции в контрольной группе у всех животных сформировалась мозоль, мышцы приобрели синюшный оттенок, а у 33 % участников группы состояние мышц не изменилось. В опытной группе у всех животных отмечался заживший шрам с мозолью различного размера, при этом у 83 % животных мышечные ткани остались без изменений. Это указывает на значительное снижение риска инфекционных осложнений в опытной группе благодаря применению электромагнитной терапии.

Результаты рентгенологических исследований.

Анализ рентгенографических данных показал деструктивные изменения большеберцовой кости у всех животных после хирургического вмешательства: повреждение кости без смещения с формированием осколков. На 6-е сутки консолидация отсутствовала, линия перелома визуализировалась у всех животных. На 16-е сутки в опытной группе наблюдалось полное заживление с образованием костной мозоли, в контрольной – у 33,3 % животных была активная консолидация без мозоли. Через три недели в опытной группе наблюдали полное заживление без фиброза, при этом в контрольной – у 16,7 % животных только первичное заживление с консолидацией (рис. 3).

В результате исследования у животных обеих групп была достигнута полная консолидация костных тканей. В опытной группе этот процесс завершился на неделю раньше, чем в контрольной. Для анализа рентгеновских снимков конечностей с повреждениями и оценки состояния костной ткани использовались также снимки здоровых конечностей животных из обеих групп (рис. 4).

Было отмечено, что у большинства животных из контрольной группы было развитие незначительных структурных изменений в области коленного сустава (артроз), в связи с нагрузкой при повреждении второй лапки. При этом таковых изменений у животных с опытной группы не было обнаружено (рис. 6).

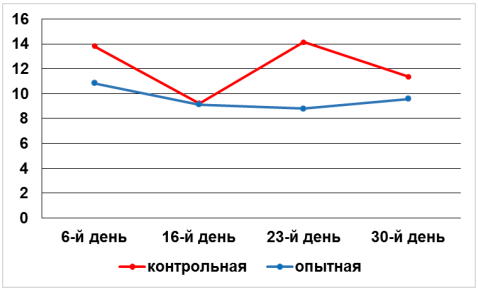

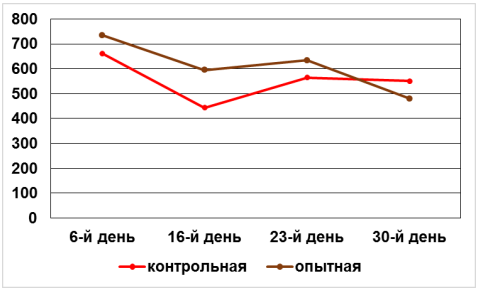

Результаты исследований морфологических показателей крови. Для оценки состояния здоровья животных и выявления воспалительных процессов после хирургических манипуляций были проведены гематологические исследования крови. Из рис. 5 видно, что общее количество лейкоцитов в контрольной группе превышает аналогичные показатели в опытной группе на всех этапах исследования.

/л

На 6-й день после хирургического вмешательства количество лейкоцитов в опытной группе было ниже на 28 %, на 16-й день – на 1 %, на 23-й день – на 61 %, на 30-й – на 19 % по сравнению с контрольной группой. При сравнении средних значений количества эритроцитов в течение эксперимента можно отметить повышение их количества в опытной группе на 6-й, 23-й и 30-й день опыта по сравнению с соответствующими показателями контрольной группы (рис. 6).

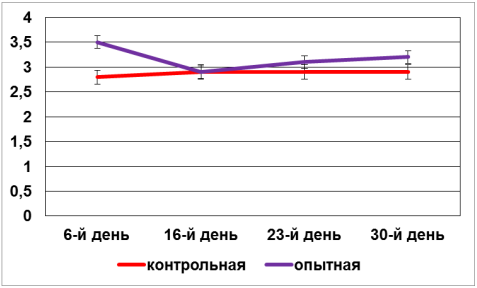

В ходе исследования были обнаружены изменения в количестве тромбоцитов в крови животных

(рис. 7).

На 6-й день исследования количество тромбоцитов в опытной группе было выше, чем в контрольной, на 11 %, на 16-й день – на 34 %, на 23-й день – на 12 %. Однако на последнем этапе исследования (30 день) было зафиксировано снижение количества тромбоцитов в опытной группе на 15 %. Увеличение количества тромбоцитов на первых трёх этапах исследования говорит о поддержании адекватного уровня свёртываемости и обеспечении гемостаза в ответ на повреждение.

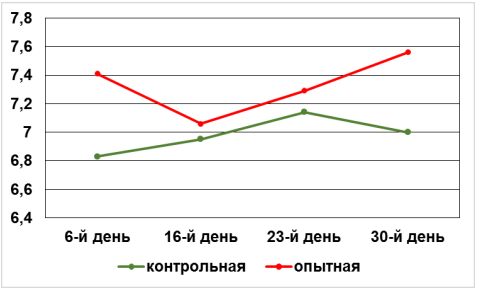

Результаты биохимических исследований ионизированного кальция в сыворотке крови крыс. На 4-й неделе проведения опыта после хирургического вмешательства видно, что содержание ионизированного кальция в опытной группе значимо выше (р ˂ 0,05) по сравнению с контролем (рис. 8).

При этом содержание общего кальция в опытной группе на всем периоде эксперимента (кроме 2-й недели, где его содержание равно контрольным показателям) также было достоверно выше (р ˂ 0,05) по сравнению с контролем.

Заживление переломов, формирование и регенерация костной ткани представляют собой сложные процессы, включающие интеграцию множества процедур и регулируемых механизмов как системного, так и локального характера.

Несмотря на значительный прогресс в изучении этих процессов, остаются нерешенные вопросы, требующие дальнейших исследований [11].

Репаративная регенерация костной ткани представляет собой сложный биологический процесс, включающий пространственно-временные взаимодействия различных типов клеток, компонентов внеклеточного матрикса и множества генов [15]. Нарушение этого процесса может быть вызвано различными факторами, такими как характер травмы (высокоэнергетические повреждения, оскольчатые переломы, размозжение мягких тканей, открытые переломы с грубым нарушением кровообращения и повреждением остеогенных тканей), ошибки в технологии лечения перелома, а также инфекционные осложнения [4, 5]. Физиологические особенности организма, такие как пожилой и старческий возраст, хронические заболевания, а также вредные привычки (курение, алкоголизм) и прием некоторых лекарственных препаратов, также могут негативно влиять на репаративный остеогенез.

Комбинация трех и более предрасполагающих факторов увеличивает риск нарушения остеорепарации, что требует дополнительного раннего лечения, направленного на стимуляцию восстановительных процессов в костной ткани. В течение последних 50 лет интенсивно изучалась возможность использования физических методов воздействия для стимуляции остеогенеза. Эти методы не специфичны, но являются более доступными, в большинстве случаев неинвазивными, не требующими специальных навыков, дорогостоящего оборудования, характеризуются несравнимо меньшим количеством осложнений, и в то же время дают хорошие результаты [8]. В данном исследовании была использована электромагнитная терапия [14] для ускорения восстановления костной ткани после формирования закрытых переломов. По результатам исследований мы пришли к выводу, что этот метод имеет несколько точек воздействия.

Во-первых, происходит ускорение процессов заживления кожных покровов после операций, что в клинической практике крайне важно при проведении открытых репозиций костных отломков. В опытной группе не было зафиксировано ни одного случая нагноения в зоне операционного доступа к кости, что свидетельствует о бактерицидном действии электромагнитной терапии. Таким образом, в отсутствии патогенной микрофлоры создаётся благоприятный фон для ускоренного протекания всех фаз асептического воспаления.

Необходимо отметить, что механизмом реализации данного эффекта является угнетение электромагнитным излучением окислительного стресса, который сопровождается увеличением клеточно-тканевой деструкции за счет высвобождения большого количества свободных радикалов кислорода в острую фазу воспаления. Кроме того, происходит активизация антиоксидантных внутриклеточных систем на уровне митохондрий.

Таким образом, все фазы воспаления проходят более гармонично и сбалансированно, что непосредственно ускоряет регенерацию. Асептический характер воспаления в послеоперационной ране положительно влияет на костную регенерацию. С одной стороны, это позволяет избежать попадания инфекции в область перелома, а с другой – происходит снижение воспалительных реакций за счёт уменьшения бактериальной нагрузки. В нашем исследовании это подтверждается гематологическими результатами анализов крови, в которых уровень лейкоцитов у опытной группы остаётся в пределах нормы или незначительно повышается. В то же время в контрольной группе наблюдается умеренный лейкоцитоз. Снижение веса опытных животных в сочетании с эритроцитозом демонстрирует напряжённость и энергозатратность процессов костной регенерации в опытной группе.

Ускорение процессов заживления костной ткани доказано в нашем исследовании рентгенологически, по результатам которого уже к 23 дню исследования отмечается полная консолидация в области перелома в опытной группе, в то время как в контрольной группе к этому периоду процесс заживления продолжался до конца эксперимента.

Повышение уровня ионизированного кальция косвенно свидетельствует о влиянии электромагнитного излучения на гуморальную регуляцию минерального обмена в ходе процессов регенерации костной ткани, а также на гармоничную работу остеобластов и остеокластов непосредственно в зоне перелома. В настоящее время механизмы, лежащие в основе терапевтических эффектов электромагнитного излучения, а также их зависимость от частоты и интенсивности излучения остаются недостаточно изученными.

Поэтому, исследования в данном направлении будут продолжены.

Вывод. Таким образом, полученные данные объективно свидетельствуют о положительном влиянии дистанционной неинвазивной электромагнитной терапии на процессы костной регенерации и доказывают возможность ее использования в качестве вспомогательного лечения наряду с классическими методами костной репозиции.

Литература

- Акшулаков С К., Керимбаев Т Т., Алейников В Г., Урунбаев Е А., Кисаев Е.В., Сансызбаев

А.Б., Рогочева Е.Г. Современные проблемы хирургического лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника // Журнал «Нейрохирургия и неврология Казахстана». 2013. №1 (30). С. 10-16 - Анаркулов Б. С. Выбор остеосинтеза при переломах длинных костей скелета (обзор литературы) // Медицина Кыргызстана. 2010. №3. C. 9-13

- Бахметьев В.И., Бежкинева А.Р. Судебно-медицинская оценка переломов длинных трубчатых

костей при падении с высоты. // Судебно-медицинская экспертиза. 2019. №62(6). Р. 32‑35. - Ерофеев С.А., Дзюба Г.Г., Одарченко Д.И. Лечение больных хроническим остеомиелитом

длинных трубчатых костей на основании использования армирующего локального антибактериального

носителя // Гений ортопедии. 2013. № 4. С. 25-29. - Климовицкий В.Г. Клеточные механизмы нарушения репаративного остеогенеза // Ортопедия, травматология и протезирование. 2011. № 2. С. 5-16.

- Положение «Европейской конвенции о защите позвоночных животных, которые используются для экспериментальных и других научных целей» от 18 марта 1986г

- Резник Л. Б., Рожков К. Ю., Ерофеев С. А., Дзюба Г. Г., Котов Д. В. Применение физических

факторов для оптимизации костной регенерации (обзор литературы). // Гений ортопедии . 2015. №1. С.

89-95. - Резник Л.Б., Рожков Константин Юрьевич, Ерофеев Сергей Александрович, Дзюба Герман

Григорьевич, Котов Дмитрий Викторович Применение физических факторов для оптимизации костной

регенерации (обзор литературы) // Гений ортопедии. 2015. №1. C. 89-95 - Хабриев Р. У., Черкасов С. Н., Егиазарян К. А., Аттаева Л. Ж. Современное состояние проблемы травматизма // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2017. № 25

(1). C. 4-7 - Andrew C., Bassett L., Pawluk R. J., Pilla A. A. Augmentation of bone repair by inductively coupled electromagnetic fields. // Science. 1974. №184(4136). Р. 575-577.

- Aslan A., Aydogan N.H., Atay T., Çömlekçi S. The effects of electromagnetic field exposure at

short and long term of 900 mhz frequency emitted from mobile phones on rat bone tissue // Dicle tip dergisi - №38 (4). Р. 452-457 doi:10.5798/diclemedj.0921.2011.04.0065

- De Barros Filho T. E., Rossi J. D., Rodrigues C. J., de Oliveira A. S., Pinto F. C., dos Reis G. M.

Effect of electromagnetic fields on osteogenesis: an experimental study on rats. // Revista do Hospital das

Clinicas. 1992. №47(3). Р. 128-130. - Farjama P., Hekman E.E.G., Rouwkema J., Verkerke G.J. Bone fixation techniques for managing

joint disorders and injuries: A review study. // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. - Vol,126.. Р. 1049-82.

- Fatenkov, O.V. Davydkin, I.L. Yashkov A.V. Gubareva, E.Yu. Komarova, M.V. Bondarchuk, E.V.

Ovchinnikov O.V. Turkanov, I.F. Gryaznov, V.G. Vaganov, A.G.Smoliy, O.P. Galkina, C.A. Partala, A.V.

Dolgikh, O.V. Bunkin, N.F. Kozlov, V.A. Bolotskova, P.N. Dmitriev, A.S. Alexandr A. Semenov, A.A. Efficacy

of the TOR Non-invasive lectromagnetic Therapy Device for Remote Treatment of COVID-19: Phase II Clinical

Trial. Results. Bull. // Med. Inst. Cont. Edu. 2024. № 4 (4) . pp.25–34. - Hantes M.E., Mavrodontidis A.N., Zalavras C.G., Karantanas A.H., Karachalios T., Malizos K.N.

Low-intensity transosseous ultrasound accelerates osteotomy healing in a sheep fracture model / // J. Bone Joint

Surg. Am. 2004. Vol. 86-A, № 10. P. 2275-2282. - Ivanov P.A., Kasatskiy A.V., Zadneprovskiy N.N., Nevedrov A.V. A New Method of Intraoperative

Reposition and Holding of Bone Fragments with Ty-Raps // Traumatology and Orthopedics of Russia. 2021.

Vol. 27. N. 4. P. 93-98. doi: 10.21823/2311-2905-1664 - Poole G.V., Ward E.F. Causes of mortality in patients with pelvic fractures. // Orthopedics. 1994.

№17(8). Р. 691—702. - Tian H., Zhu H., Gao C., Shi M., Yang D., Jin M., Sui X. System-level biological effects of extremely low-frequency electromagnetic fields: An in vivo experimental review. // Frontiers in Neuroscience.

- №17. Р. 12470-21.

Назад

Назад